月刊「発達教育」2025年8月号が発行されました。

ことばの発達について心配事が生じやすい1歳6か月~3歳くらいの

子どもたちのことばを育む上で大切なことを「イメージを支える素材と小道具」を切り口にして

生活と遊びの視点から解説しています。

今号のタイトルは「お皿」です。

ご意見、ご感想等お待ちしております。

月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2025年8月号が発行されました。

ことばの発達について心配事が生じやすい1歳6か月~3歳くらいの

子どもたちのことばを育む上で大切なことを「イメージを支える素材と小道具」を切り口にして

生活と遊びの視点から解説しています。

今号のタイトルは「お皿」です。

ご意見、ご感想等お待ちしております。

月刊「発達教育」はこちら。

この度、学術図書出版社から出版されました『新・保育シリーズ③障害児保育』を分担執筆させていただきました。

この本は保育者養成校の「障害児保育」の授業で使用する教科書として編集されたものですが、

最新の知見もたくさん盛り込まれており、現場の保育者の学び直しにもお役立ていただけると思います。

編者は同志社女子大学の勝浦眞仁先生が担当されました。

私は今回、第6章「自治体・関係機関との連携」を執筆させていただきました。

詳しくはこちらもどうぞ。

月刊「発達教育」2025年8月号が発行されました。

連載「イメージを支える素材と小道具」2年目です。

ことばの発達について心配事が生じやすい1歳6か月~3歳くらいの

子どもたちのことばを育む上で大切なことを「イメージを支える素材と小道具」を切り口にして

生活と遊びの視点から解説しています。

今号のタイトルは「お皿」です。

ご意見、ご感想等お待ちしております。

月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2025年8月号が発行されました。

連載「イメージを支える素材と小道具」2年目です。

ことばの発達について心配事が生じやすい1歳6か月~3歳くらいの

子どもたちのことばを育む上で大切なことを「イメージを支える素材と小道具」を切り口にして

生活と遊びの視点から解説しています。

今号のタイトルは「布 その2」です。

ご意見、ご感想等お待ちしております。

月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2025年6月号が発行されました。

連載「イメージを支える素材と小道具」2年目です。

ことばの発達について心配事が生じやすい1歳6か月~3歳くらいの

子どもたちのことばを育む上で大切なことを「イメージを支える素材と小道具」を

切り口にして生活と遊びの視点から解説しています。

今号のタイトルは「布 その1」です。

ご意見、ご感想等お待ちしております。

月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2025年4月号が発行されました。

今年度も昨年度に引き続き、「イメージを支える素材と小道具」というタイトルで

連載を継続させていただくことになりました。

ことばの発達について心配事が生じやすい1歳6か月~3歳くらいの

子どもたちのことばを育む上で大切なことを「イメージを支える素材と小道具」を

切り口にして生活と遊びの視点から解説します。

今号のタイトルは「紙コップ」です。

ご意見、ご感想等お待ちしております。

月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2024年12月号が発行されました。

今年度の連載は「イメージを支える素材と小道具」です。

ことばの発達について心配事が生じやすい1歳6か月~3歳くらいの

子どもたちのことばを育む上で大切なことを「イメージを支える素材と小道具」を

切り口にして生活と遊びの視点から解説します。

今号のタイトルは「箱 その2」です。

ご意見、ご感想等お待ちしております。

月刊「発達教育」はこちら。

看護系専門雑誌の「小児看護」(へるす出版)2024年12月号に論文を寄稿しました。

今号の特集は「こどもとの対話 小児看護におけるコミュニケーションの重要性」です。

小児がんなどの病気と共にある子ども、重い障がいのある子ども、発達障がいのある子どもなど

様々な子どもとの「対話」をテーマに、各分野の専門家が寄稿しておられます。

私は「子どもの言語・コミュニケーション発達 発達全体のなかのことば」というタイトルで

乳幼児のことばと発達全体を概観し、からだ・こころ・ことばの不可分性について改めて論じました。

詳しくはこちらをご覧ください。

月刊「発達教育」2024年12月号が発行されました。

今年度の連載は「イメージを支える素材と小道具」です。

ことばの発達について心配事が生じやすい1歳6か月~3歳くらいの

子どもたちのことばを育む上で大切なことを「イメージを支える素材と小道具」を切り口にして

生活と遊びの視点から解説します。

今号のタイトルは「箱 その1」です。

ご意見、ご感想等お待ちしております。

月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2024年10月号が発行されました。

今年度の連載は「イメージを支える素材と小道具」です。

ことばの発達について心配事が生じやすい1歳6か月~3歳くらいの

子どもたちのことばを育む上で大切なことを「イメージを支える素材と小道具」を切り口にして

生活と遊びの視点から解説します。

今号のタイトルは「座布団」です。

ご意見、ご感想等お待ちしております。

月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2024年8月号が発行されました。

今年度から新連載「イメージを支える素材と小道具」が始まっています。

今号のタイトルは「紙 その2」です。

ご意見、ご感想等お待ちしております。

月刊「発達教育」はこちら。

新刊『保育実践のためのことば学入門』が刊行されました。

この本は、短大幼児教育学科1年生の「幼児と言葉」「保育内容演習(言葉)」の授業にて

教科書としても使用されています。

言語学(音声学を含む)を始め、言語心理学、発達心理学、言語聴覚障害学などにまたがる

アカデミックかつサイエンティフィックな内容を、保育や子育ての視点から再構成し、

乳幼児のことばについて解説を試みた本となっています。

楽しみながら学べるワークも多数含まれています。

初学者でも学びやすいようにイラストがたくさん盛り込まれており、

これらのイラストは熊田ゼミナールの卒業生である萬徳恵さんが担当しました。

幼稚園教諭としてのキャリアもある萬徳さんならではの

子どもへの愛にあふれた優しいイラストです。

遠方に住んでいる萬徳さんと何度もミーティングを重ねて出版した本でもあり、

まさにゼミ担当教員と卒業生がタッグを組んで編み上げた1冊です。

詳しくはこちらをご覧ください。

月刊「発達教育」2024年6月号が発行されました。

今年度から新連載「イメージを支える素材と小道具」が始まりました。

今号のタイトルは「紙 その1」です。

ご意見、ご感想等お待ちしております。

月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2024年4月号が発行されました。

今号から新連載「イメージを支える素材と小道具」が始まりました。

1歳6か月~3歳くらいの時期はことばの発達について心配事が生じやすい時期ですが、

個人差が大きい時期でもあります。

この時期こそ、生活と遊びの視点が最も重要な時期と言えます。

この連載ではこの時期の子どもたちのことばを育む上で大切なことを

「イメージを支える素材と小道具」を切り口にして解説します。

今号では「輪っか」を取り上げます。

熊田ゼミの卒業生でもあるサイトウヒビキさんのマンガもお楽しみに!

ご意見、ご感想等お待ちしております。

月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2024年2月号が発行されました。今号のタイトルは「希望を呼び覚ます遊びの力」です。

ご意見、ご感想等お待ちしております。

4年間にわたって連載させていただきました「暮らしの中でことばを育む」は今号で最終回を迎えました。

これまで応援してくださった方々、感想を寄せてくださった方々、どうもありがとうございました。

そして、4月からは新しい連載が始まります!お楽しみに!

月刊「発達教育」はこちら。

医歯薬出版からST養成のためのテキストが発行されました。今回、第2章「言語発達障害とは」の中の「言語発達障害の臨床の枠組み(過程)」と「カウンセリングマインド」を執筆担当させていただきました。ライフワークとしている発達相談での臨床経験も踏まえつつ、実際的な内容を盛り込みながらまとめました。ST養成の一助となりますように。詳しくはこちら。

2023年12月1日発行の広報ひがしかわに10月22日の吃音啓発イベントについての記事が掲載されました。

こちらからお読みいただけます。

月刊「発達教育」2023年12月号が発行されました。今号のタイトルは「子どもにとっての生活と遊び」です。ご意見、ご感想等お待ちしております。月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2023年10月号が発行されました。今号のタイトルは「まず、ニーズを知ることから」です。ご意見、ご感想等お待ちしております。月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2023年8月号が発行されました。今号のタイトルは「『あなた』と一緒に楽しむ『わたし』」です。ご意見、ご感想等お待ちしております。月刊「発達教育」はこちら。

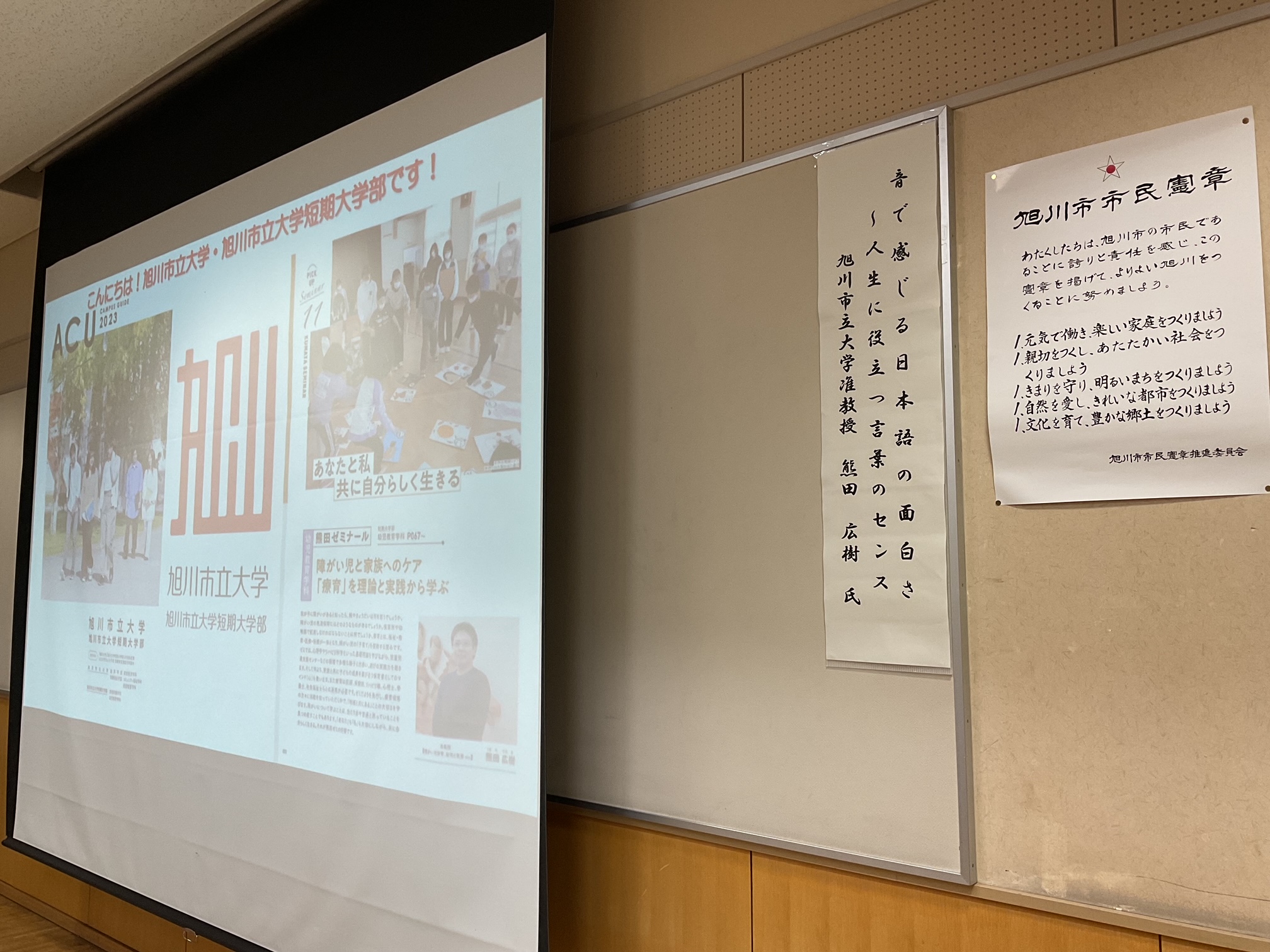

大学のすぐそばにある旭川市永山公民館で行われている市民講座で

出張講義をしてきました。

タイトルは「音で感じる日本語の面白さー人生に役立つ言葉のセンス」ということで、

いつも学生に講義している言語学や音声学の基礎的な内容を、

一般の方々にも興味を持っていただけるようにお話しさせていただきました。

受講者は約40名ほど。70代のシニアの方々が多かったです。

学生や現場の先生方に講義をするのとはまた違った緊張感があり、

自分自身の言葉や表現の完成度が求められるなあ、と感じました。。。

休憩時間に「し」と「ひ」がうまく区別できなかったり、音を出し分けることができなかったり

するのだけれど、どうしてだろうか?という質問をしてくださる方がいらっしゃいました。

まさに、シニアの方々との学びの時間だからこそのご質問で、ありがたかったです!

参加者の皆さま、永山公民館の皆さま、どうもありがとうございました。

第49回日本コミュニケーション障害学会に参加するため、7/1~7/2大阪に行ってきました。

この学会の前身は日本聴能言語学会で、STやことばの教室の先生などが多く所属している学会です。

かなり久しぶりに対面参加し、ポスター発表をしてきました。

というのも、今回の大会長は大学院時代の同期の仲間。

同じ大学の教員として日々の業務をこなしながら、全国学会の大会長まで務める仲間へのリスペクト、

そして、応援の気持ちも込めて、大阪に駆けつけました。

私だけではなく、同期の仲間が多数集結し、夜は同期会も開き、懐かしい話に花が咲きました。

やっぱり、いいな~!共に学んだ仲間との時間は!と心から思える楽しい楽しい時間でした。

肝心の発表の方は

言語聴覚士と保育士の協働に関する一考察―保育所保育指針における領域「言葉」の再解釈を通して

というタイトルでポスター発表し、様々な方々と意見交換をさせていただきました。

想像以上に保育士との協働のあり方について試行錯誤し、模索し、悩んでおられるSTは多いのだな、と

改めて感じる時間となり、また次への宿題をいただきました。

ポスター発表を見に来てくださった方々、ありがとうございました!

特別講演や教育講演などのプログラムも大変充実していて、実にすばらしい大会でした!

大会長をはじめ、事務局および準備委員の先生方、本当にお疲れ様でした!

そしてありがとうございました!

月刊「発達教育」2023年6月号が発行されました。今号のタイトルは「子どもの生きる姿を映す言葉」です。ご意見、ご感想等お待ちしております。月刊「発達教育」はこちら。

5月20日(土)に一般社団法人ことばサポートネットさん主催の

オンライン講座でお話をさせていただくことになりました。

詳しくはこちらからどうぞ!

月刊「発達教育」2023年4月号が発行されました。今号のタイトルは「心と体を邪魔しない言葉」です。ご意見、ご感想等お待ちしております。月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2023年2月号が発行されました。今号のタイトルは「気持ちを伝え合うために」です。ご意見、ご感想等お待ちしております。月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2022年12月号が発行されました。今号のタイトルは「苦手が苦手になる前に」です。ご意見、ご感想等お待ちしております。月刊「発達教育」はこちら。

若いセラピスト向けの雑誌「小児リハビリテーション」vol.14に「表出と表現ー響き合う言葉から伝え合う言葉へ」というタイトルで寄稿いたしました。vol.13に続いて2号連続の寄稿となります。前号では養育者との一体感に焦点を当てた0歳児の言語・コミュニケーション発達について書かせていただきましたが、今号では1歳以降の子どもの言葉からこころのはたらきを読み取っていくための視点について論じました。vol.8で提唱した「こころの年輪モデル」について、具体例を交えながらより詳しく論じました。

vo.14は子どもの発達支援を考えるSTの会の仲間たちも複数寄稿しており、とても充実した内容に仕上がっています!療育関係者には必読の1冊となっていますので、ぜひお手に取っていただければと思います。

ご意見・ご感想などいただけたらとてもうれしいです。詳しくはこちら。

月刊「発達教育」2022年10月号が発行されました。今号のタイトルは「再現することの中にある現実」です。ご意見、ご感想等お待ちしております。月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2022年8月号が発行されました。今号のタイトルは「時にはイメージの力を信じて」です。ご意見、ご感想等お待ちしております。月刊「発達教育」はこちら。

若いセラピスト向けの雑誌「小児リハビリテーション」vol.13に「『一体感と通じ合い』に焦点を当てた0-1歳までの言語・コミュニケーション発達の理解ー生涯を見据え、生活と遊びに還っていく発達相談のために」というタイトルで寄稿いたしました。ぜひご感想などいただければ幸いです。詳しくはこちら。

月刊「発達教育」2022年6月号が発行されました。3年目に入った連載「暮らしの中でことばを育む」をどうぞよろしくお願いいたします。今号のタイトルは「『違う』と『同じ』の狭間で」です。ご意見、ご感想等お待ちしております。月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2022年4月号が発行されました。連載「暮らしの中でことばを育む」もおかげ様で3年目を迎えました。今号のタイトルは「『なんか楽しい』から生まれる調和」です。ご意見、ご感想等お待ちしております。月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2022年2月号が発行されました。連載「暮らしの中でことばを育む」どうぞご一読いただければ幸いです。今号のタイトルは"決めつけず遊びが生まれる瞬間を待つ"です。ご意見、ご感想等お待ちしております。

月刊「発達教育」はこちら。

全障研旭川サークルの学習会にて、「発達相談と親子への眼差し」と題して3回連続の講座を開催します。

詳しくはこちらをご覧ください。

月刊「発達教育」2021年12月号が発行されました。連載「暮らしの中でことばを育む」どうぞご一読いただければ幸いです。今号のタイトルは"家族の生活を感じようとする療育"です。療育仲間からも読後の感想をいただき、とてもうれしく思っています。

月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2021年10月号が発行されました。連載「暮らしの中でことばを育む」どうぞご一読いただければ幸いです。今号のタイトルは"「もう一つ」の世界を選び取る力"です。

月刊「発達教育」はこちら。

月刊「発達教育」2021年8月号が発行されました。連載「暮らしの中でことばを育む」どうぞご一読いただければ幸いです。今号のタイトルは「心の道先案内としての言葉」です。

月刊「発達教育」はこちら。

5月25日にミネルヴァ書房から『保育・幼児教育・子ども家庭福祉辞典』が発売となりました。いわゆる用語集のような本で結構分厚いですが、最新の情報まで網羅されています。

私は今回、療育や健診関係の部分をいくつか執筆担当させていただきました。

詳しくはこちらからどうぞ。

月刊「発達教育」2021年4月号が発行されました。昨年度「暮らしの中でことばを育む」というタイトルで隔月の連載を持たせていただいておりましたが、今年度も連載継続となりました。なんと新年度からのイラスト担当は、この3月に卒業したゼミの卒業生!こちらもご期待ください!ぜひお読みいただき、ご感想などいただけたらうれしいです。詳しくはこちら。

医学書院からST養成のためのテキストの改訂版が発行されました。今回、第4章「指導と支援」の中の「環境調整」を執筆担当させていただきました。なるべく臨床の実際を交えた内容にまとめました。ST養成の一助となりますように。詳しくはこちら。

月刊「発達教育」2月号が発行されました。今年度、「暮らしの中でことばを育む」というタイトルで隔月の連載を持たせていただいております。ぜひお読みいただき、ご感想などいただけたらうれしいです。詳しくはこちら。

若いセラピスト向けの雑誌「小児リハビリテーション」vol.8に「発達相談と遊び 言語聴覚士の視点」というタイトルで寄稿いたしました。ぜひご感想などいただければ幸いです。詳しくはこちら。

旭川短大熊田ゼミナールのホームページ、オープンしました。これから、少しずつ更新していきます。療育の現場と研究をつなぎ、よき出会いの場となれるよう、楽しみながら充実させていきますので、よろしくお願いいたします。